Arch. Stefano Lancellotti

Tecnologo esperto in Riparazioni, Consolidamenti e Rinforzi Strutturali FRP-FRCM-CRM-FRC, nei Sistemi di Adeguamento Sismico con Esoscheletri Strutturali, nel Restauro Conservativo ed Architettonico con le Malte Pozzolaniche in Leganti FL di Calce Aerea e Zeolite Micronizzata, nel Risanamento e nella Deumidificazione Salina delle Murature in Tufo, negli Isolamenti Termici, Acustici e dal Radon, nelle Impermeabilizzazioni Tecniche, nella Bioedilizia con Materiali 100% Naturali in Calce e Canapa e Calce e Sughero.

11 luglio 2025

Premessa normativa e contesto operativo

L’attuale normativa italiana non fornisce un adeguato supporto tecnologico ai professionisti impegnati nel restauro archeologico, conservativo o architettonico. In particolare, si riscontra la mancanza di norme specifiche che regolamentino e controllino l’operato dei produttori di materiali e la qualità degli stessi. Tale lacuna impone al tecnico di informarsi autonomamente e di orientare le proprie scelte verso materiali la cui qualità possa essere verificata direttamente in cantiere prima dell’applicazione.

È fondamentale distinguere con chiarezza i leganti dalle malte premiscelate. Attualmente, i principali leganti disponibili sul mercato sono:

- Calce aerea, grassa o idrata (idrossido di calcio Ca (OH)₂) derivata da calcare puro;

- Grassello di calce (idrossido di calcio Ca (OH)₂) in soluzione al 50%;

- Cemento.

La norma UNI EN 459-1:2015 ha ulteriormente suddiviso i leganti in calce in tre categorie:

- HL (Hydraulic Lime) leganti costituiti da calce aerea e altri materiali quali cemento, scorie di altoforno, ceneri volanti, pozzolane artificiali, filler calcarei e altri componenti;

- FL (Formulated Lime) calci con proprietà idrauliche, a base di calce aerea (CL) e/o NHL, con aggiunta di materiali idraulici e/o pozzolanici;

- NHL (Natural Hydraulic Lime) leganti derivanti da calcare impuro, marne calcaree o calcari marnosi con contenuti argillosi tra il 10 e il 25%, che attivano il meccanismo di reazione idraulica.

Considerazioni terminologiche e composizionali

Il termine “Natural”, introdotto nel 1994 dalla commissione tecnica europea CEN/TC 51 nella normativa UNI ENV 459-1:1994 (oggi UNI EN 459-1:2015), viene attualmente riservato esclusivamente ai leganti NHL.

Tale definizione sembra voler sottolineare la genuinità di questi leganti, lasciando implicitamente intendere che gli altri siano artificiali o di natura diversa.

Questa interpretazione è tuttavia fuorviante.

In particolare, i leganti FL, come quelli pozzolanici formulati con calce aerea e zeolite micronizzata ad elevata pozzolanicità, sono composti al 100% da materiali naturali e ripropongono le millenarie formulazioni delle antiche malte calce/pozzolana descritte da Vitruvio.

Sorprende pertanto la tendenza a promuovere i leganti NHL oltre il loro reale valore, definendo “naturali” leganti che derivano da materie prime “impure” (marne).

Inoltre, i leganti NHL possono contenere componenti potenzialmente dannosi per murature soggette a umidità, quali alluminati monocalcici e silicati bicalcici (belite), prodotti durante la cottura a temperature prossime ai 1250 °C. Superata tale soglia, si forma il silicato tricalcico (alite), trasformando il legante in un materiale cementizio.

Questa caratteristica rende i leganti NHL “cugini di sangue” del cemento, in contrasto con la loro definizione di leganti “naturali”.

Storia e tecnologia delle calci da costruzione

Storicamente, le costruzioni si basavano su leganti di calce cotti a temperature comprese tra 700 e 900 °C, ottenuti nelle antiche calchere artigianali.

Questi prodotti venivano miscelati con componenti ad alta reattività (pozzolane), capaci di combinarsi con elevate quantità di idrossido di calcio (>90%), idraulicizzando in modo naturale il legante finale ed evitando alte temperature di cottura.

La pozzolana utilizzata dall’azienda Campana ZEOCALCE srl è una zeolite micronizzata, impiegata analogamente ad altri componenti reattivi quali il Trass (Baviera), il Metacaolino (Italia centrale) e il Cocciopesto (Triveneto).

Pratiche di preparazione e applicazione

Alcune aziende hanno tentato di preparare leganti pozzolanici miscelando a freddo in cantiere grassello di calce con componenti “apparentemente” reattivi.

Tuttavia, tali leganti applicati immediatamente non hanno il tempo necessario per completare l’azione idraulicizzante, con il rischio di ottenere prodotti deboli e non maturi, soggetti a cavillature da ritiro.

Al contrario, l’impiego di calci aeree in polvere miscelate a secco con pozzolane micronizzate per tempi medio-lunghi consente una reazione di pre-idratazione idraulica.

Questa, al momento della successiva idratazione, permette di raggiungere livelli superiori di idraulicità e resistenze meccaniche elevate (>8 MPa) in tempi relativamente brevi, risultato sorprendente per un legante a base di calce.

Elenco aggiornato dei leganti disponibili

– Calce pozzolanica (legante FL);

– Calce aerea o idrata (Ca (OH)₂);

– Grassello di calce (Ca (OH)₂);

– NHL (Natural Hydraulic Lime) nelle classi di resistenza 2, 3,5 e 5;

– Cemento.

Controllo qualità e documentazione tecnica

Il controllo dei componenti delle malte in commercio può essere effettuato consultando la sezione n.3 della scheda di sicurezza (SDS), che dovrebbe indicare la composizione completa (100%) del prodotto.

Per una migliore interpretazione delle sostanze è possibile consultare il CAS REGISTRY, standard mondiale per l’identificazione delle sostanze chimiche, accessibile tramite le piattaforme CAS SciFinder e CAS STNext.

Linee guida operative per il cantiere di restauro

Nel cantiere di restauro è imprescindibile rispettare:

- La compatibilità chimica e meccanica con i supporti murari;

- Le indicazioni della soprintendenza e delle Carte del Restauro;

- La normativa italiana vigente.

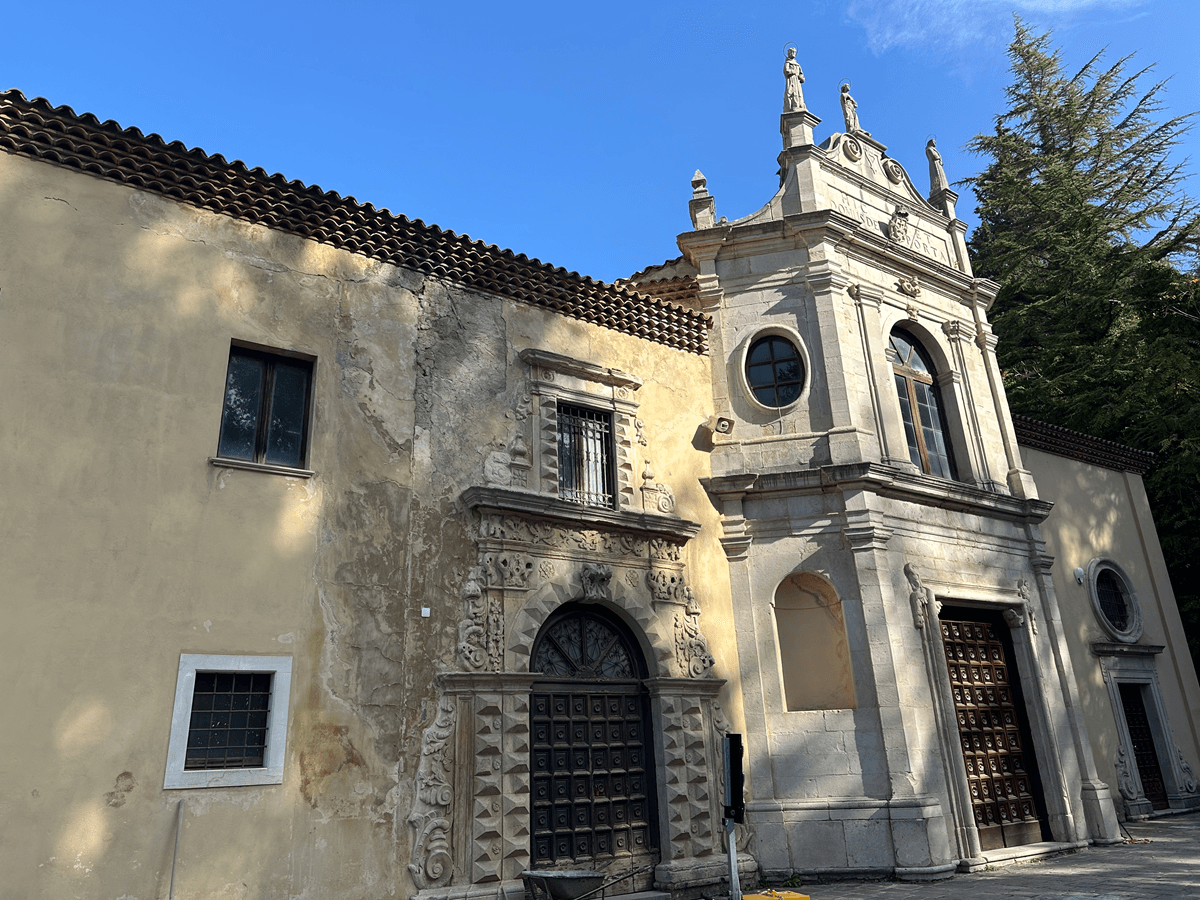

Per strutture murarie in tufo, antiche o di nuova realizzazione, e per evitare l’impiego di cemento o inerti non certificati con sola calce aerea e/o grassello (impasto compatibile ma debole), restano sostanzialmente tre opzioni:

1. Preparare malte direttamente in cantiere: malte deboli, non certificate né certificabili;

2. Utilizzare malte premiscelate con leganti NHL: possibile presenza di componenti potenzialmente dannosi e prodotti non sempre controllabili tramite la sezione n.3 delle SDS;

3. Utilizzare malte premiscelate con leganti pozzolanici: leganti storici, conformi alle Carte del Restauro, prodotti totalmente controllabili tramite la sezione n.3 delle SDS, con modulo elastico molto basso e resistenze meccaniche medio-alte.

Applicazioni delle malte pozzolaniche

Le malte pozzolaniche trovano impiego in numerose applicazioni nel campo del restauro e della costruzione, tra cui:

- Intonaci e rasanti duttili, compatibili e adesivi applicabili su diverse tipologie di supporto murario;

- Betoncini strutturali fibro-rinforzati per intonaci armati (CRM) in sistemi dotati di CVT riguardante le sole reti e connettori strutturali ma non le malte di ricopertura;

- Piani di regolarizzazione complanare e compatibili per il rinforzo con materiali compositi fibrorinforzati (FRP), con tempi di attesa adeguati alla maturazione;

- Boiacche fluide fillerizzate per il riempimento di vuoti e cavità;

- Battuti di pavimentazione realizzati con inerti a curva granulometrica zeolitica controllata.

Mentre un interessante sviluppo riguarda l’impiego di aggregati leggeri e “intelligenti” (granuli di sughero biondo, fibre di legno di canapa) in sostituzione del tradizionale carbonato di calcio, per ottenere malte con elevate prestazioni termiche, capacità deumidificanti e di regolazione igrometrica, mantenendo la compatibilità con i supporti murari.

Note tecniche e normative di rilievo

1. La norma UNI EN 459-1:2015 si riferisce esclusivamente ai leganti in calce per opere nuove e non dovrebbe essere applicata al restauro archeologico o conservativo, per il quale valgono le Carte del Restauro.

2. La norma impone l’obbligo di indicare la composizione completa solo per i leganti FL, strumento utile per il controllo da parte del tecnico.

3. Le malte devono essere certificate o certificabili; sono da escludere impasti a freddo realizzati in cantiere con materiali sciolti, non certificabili né controllabili.

4. Il basso modulo elastico (<4.000–5.000 MPa) delle malte pozzolaniche le rende più duttili rispetto alle malte cementizie, prevenendo la formazione di fessurazioni.

5. Non tutti i leganti FL sono adatti al restauro: la presenza di cemento ne esclude l’impiego.

6. I leganti contenenti belite, alite o clinker (cemento) sono da evitare per la loro potenziale nocività e per la formazione di prodotti di degrado come ettringite e thaumasite.

7. È fondamentale leggere attentamente le SDS, verificando la presenza completa dei componenti e diffidando di indicazioni incomplete o fuorvianti.

8. La cottura del calcare a temperature tra 700 e 900 °C produce calce viva senza componenti dannosi; temperature superiori a 1000 °C generano componenti nocivi per le murature.

9. In Italia non esistono marne naturali bianche per la produzione di NHL; i prodotti bianchi definiti NHL sono spesso a base di cemento.

10. Le resistenze dei leganti NHL sono dichiarate in base a prove standardizzate a 28 giorni.

11. Le certificazioni dei produttori si riferiscono generalmente alle resistenze meccaniche, non alla compatibilità muraria.

12. La dicitura “a base calce” è generica e non garantisce qualità né compatibilità.

Diagnostica conoscitiva INDEP: un approccio imprescindibile

Per garantire la corretta scelta e applicazione delle malte pozzolaniche nel restauro, è imprescindibile adottare una diagnostica conoscitiva approfondita, quale quella proposta dal protocollo **INDEP** (Indagine Diagnostica per l’Ecocompatibilità e la Durabilità dei Prodotti).

Finalità del protocollo INDEP

– Analisi dettagliata della composizione chimico-fisica e mineralogica dei materiali originali;

– Valutazione dello stato di conservazione e dei meccanismi di degrado;

– Individuazione delle caratteristiche di compatibilità e durabilità dei materiali da impiegare;

– Fornitura di dati oggettivi per la formulazione di malte compatibili e durature.

Importanza nel contesto delle malte pozzolaniche

– Permette di identificare con precisione la natura delle pozzolane e della calce originarie;

– Evita l’impiego di materiali incompatibili o potenzialmente dannosi;

– Supporta la verifica della composizione dichiarata nelle SDS e nelle certificazioni;

– Consente di orientare la scelta verso malte premiscelate formulate specificamente per il substrato murario.

Benefici dell’approccio INDEP

– Migliore compatibilità chimica e meccanica;

– Riduzione dei rischi di degrado precoce;

– Garanzia di durabilità degli interventi;

– Supporto scientifico per capitolati tecnici rigorosi;

– Maggiore trasparenza e controllo sui materiali.

Raccomandazioni finali per progettisti e direttori lavori

Si raccomanda di richiedere sempre ai produttori e fornitori:

– Schede tecnico-scientifiche dettagliate;

– Schede di sicurezza (SDS) complete, con composizione integrale nella sezione n.3;

– Dichiarazioni di Prestazione (DoP) firmate;

– Certificazioni a garanzia della composizione e delle prestazioni dichiarate.

Nel capitolato si suggerisce di inserire una prescrizione chiara e rigorosa, ad esempio:

“In questo cantiere saranno accettate esclusivamente malte premiscelate e certificate con caratteristiche mineralogiche, granulometriche e cromatiche simili alle malte originarie, come indicato dalle Carte del Restauro. Si preferiranno malte controllabili formulate con leganti di classe FL (normativa EN 459-1:2015), corredate di scheda di sicurezza (SDS) a 16 sezioni, nelle cui sezione n.3 non siano indicati componenti dannosi per i supporti murari, quali belite, alite, cementi bianchi o grigi, clinker, cromo esavalente, solfoalluminati, calci idrauliche naturali NHL, solfati, sali idrosolubili, calce libera, scorie, ceneri o loppe d’altoforno.”